雨の日の常連/雀屋文庫

文・イラスト すずきたけし

きっかけは問い合わせを受けたときだった。

年が明け、年始の雰囲気も薄らいだ頃に彼女は探しているという本を聞いてきた。

すかさずさっと棚から手にとって渡せたらカッコよかったのだろうけど、あいにくと本は店頭にはなかった。

取り寄せを勧めると「一冊でもいいんですか?」と申し訳なさそうにしている彼女をみて少し可笑しくなった。結局その本は絶版になっていて、彼女は悔しそうな顔をしながら「また来ます」と言って店を後にした。

常連になるきっかけはいつも問い合わせからなのだ。

彼女のことはすこし前から気づいていた。頻繁に来るわけではなかったが、背の高い彼女は店内でも目立っていたし小さな顔に黒縁の大きなメガネが印象的で、よく文庫を買う人だなと思っていた。

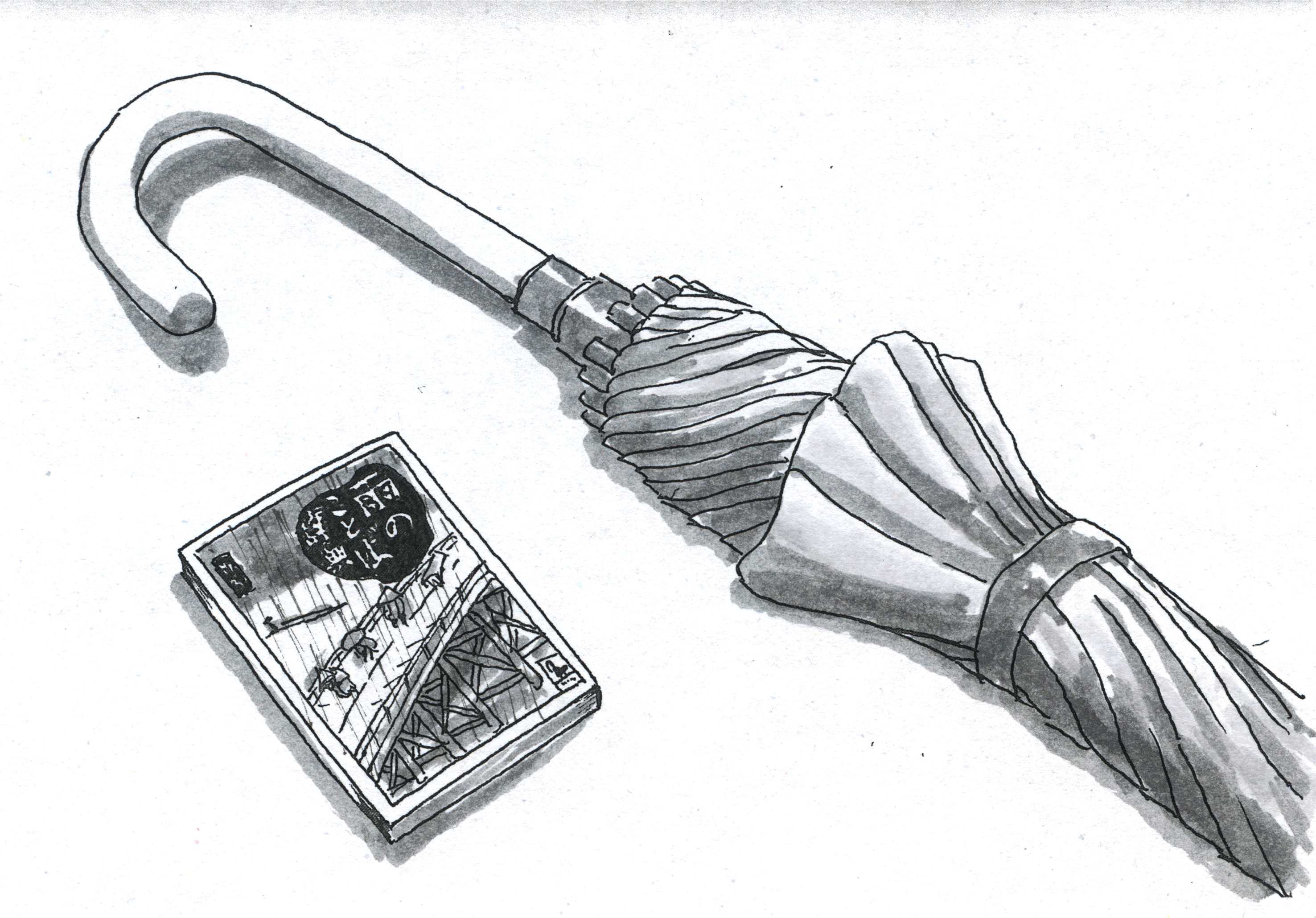

そしていつも傘を持っていた。

そう、彼女が本を買いに来ているときはいつも雨が降っていた。

「いつも雨の日に来てませんか?」

私は彼女が買った文庫にカバーをかけながら聞いた。

「あ、そうかも」

彼女は右手に持っていた傘を私に見えるように少し持ち上げた。

「雨の日の部屋はなんとなく薄暗くて気分が沈んじゃうので外に出たくなるんですよね」

「普通は雨の日は外に出たくないものですけどね、変わってますね」

私は俯いたままそう言って本を入れた袋を渡すと、彼女は笑顔で「また雨が降ったら来ます」と言った。

彼女は言うとおり雨の日に来た。

目が合うと彼女は軽く会釈して書棚から文庫を手にとってパラパラとめくり始めた。右手の肘にはいつもの傘がかけてあった。

彼女がレジに持ってきた本を手に取るとそれは『雨のことば辞典』だった。

思わず顔を上げて彼女の顔を見ると、彼女は大きな黒縁のメガネを指で上げながら「雨の日の女ですから」と言って微笑んだ。

思わず私もつられて笑い、「そういえばいつも必ず一冊ずつ買いますよね」と私は言葉をつないだ。

「バレてる」と言って彼女はまた笑い出し「一冊読み終わってからじゃないと次の本にいけないんですよねぇ。読み終わった本を順番に本棚に並べていくのが好きなんです。本が自分の一部になった履歴みたいで」

「私は自宅でもジャンル別に本を入れてしまいますよ」と言うと「職業病ですね」と彼女は言った。

「おすすめの本はありますか?」唐突に彼女は聞いてきた。私の返答まで微妙な間があったので彼女は怪訝な顔をしたようだったが、「もちろんもちろん」と私は笑いながら頭の中で様々な本のタイトルを思い浮かべていた。

「ではこの本が読み終わった時にまた来ますので、よかったらおすすめの本を紹介してください」と彼女は言った。

私は次の雨の日まで選書する時間をもらった気がした。

次の雨の日に彼女は書棚を見ずに直接カウンターへ歩いてきた。

いらっしゃいませ。私がそう言うと「おすすめの本はありますか?」と彼女は言った。

もったいぶったように「もちろん」と言って私は彼女の前に谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』を差し出した。

彼女は「これは渋いですね」と言って本を手にとった。裏表紙を覗き込み煽り文を読んだ。ページを開いて奥付を見ている。発行日を確認しているのだ。これだけで彼女は本を読み慣れていると思った。

「以前に雨の日は薄暗いと言っていたので、暗さも見方によれば情緒を感じて悪いものではないと思うようになりますよ」と私は偉そうに語った。彼女は「ほうほう」とすこしワザとらしくうなずいていたが、「では読ませていただきます」とこれまた畏まってお辞儀しながら仰々しく両手で頭の上に本を持ち上げた。

彼女は笑いながら「また次に来た時におすすめ一冊お願いします」と言った。

「蛍の名所に観光客がたくさん来て蛍がいなくなった話は、なんかいまの観光地への人の集中する問題に通じていて考えさせられましたね」と、私が先日に勧めた本の感想を彼女はカウンター越しに話し始めた。「電気による明るさが当たり前だと思っていた自分に気がつきました。物事の“差”を感じることはとても大切なことなんですね・・・」そこを語るかと私は感心した。他人の本の感想を聞くのは楽しい。おもしろいと思う箇所を聞くことで、自分では見えていなかった角度に光を当ててくれる。

彼女は優しく言葉を紡ぎながら感想を言い終えると、私からの言葉を待つように間をとった。

察した私は「では」と言ってまた彼女の前に本を差し出した。今度は角幡唯介の『空白の五マイル』だ。

彼女は「ほうほう」と言って本を手にとった。そして裏表紙を覗き、ページを開いて奥付を見た。

「世の中にもう地図上で人が踏み入れてない場所はほとんどなくなってしまった現代で、唯一空白の地と言われていたチベットの山奥に挑んだ人のノンフィクションです」

ふぅんとでもいうように彼女はページをパラパラとめくった。あまり関心が本に向いてなさそうで焦った私は「観光地に人が集中するのとは真逆の、誰も踏み入れたことのない場所へ行く話なんですよ」と『陰翳礼讃』の彼女の感想にとってつけたようにお勧めの言葉を継ぎ足した。彼女はなるほど、と言って「ではいただきます」と本を買っていった。

それから彼女はしばらく来なかったが、三月に入りしばらくぶりに雨が降った。

「なんか息苦しかったです・・・。読み終わっても爽快感というものはなくて、死ぬような思いをしない冒険は意味がないとか、信じられないですよ」久しぶりに来た彼女は落ち込んだように感想を吐き出した。それまでだれにも感想を話してなかったときの、言いたいことを一気に吐き出すような感想だ。「ネジが数本抜けた人なんですよねこの著者」と私が言うと、「そうですよね・・・けど、この命の身近さはちょっとショックです」と彼女は相槌を打った。

「では次いきますか」暗くなった雰囲気を払うように私がそう言うと、「お願いします」とまだ先の感想の余韻のまま彼女は囁くように言った。「お次はネジというより間が抜けた『十七歳だった!』をどうぞ」

彼女はいつものように裏表紙の解説を読み奥付をめくった。

「十代男子のアホな日常のエッセイですよ」

「ほうほう」と彼女。

「僕が十代の頃に読んで、生まれて初めて声に出して笑ってしまった活字の本なんですよ」

「それは期待ですね。いただきます」と弾んだ声に変わった。私はすこし安堵した。

菜種梅雨に入り、彼女は頻繁に来るようになった。

「『十七歳だった!』は理解できないけどなんちゅうか、こう、勢いにやられました!」と笑いながら感想を述べた彼女は『空白の五マイル』の時とはうってかわって賑やかだった。「読書が楽しくなってきましたよ!」と前のめりだったので、「その勢いのまま次はこれにいきましょう」と梨木香歩の『西の魔女が死んだ』を差し出した。彼女は“あちゃあ”という顔をした。黒縁のメガネの中の目がバツ印のように。

彼女は「それは読んでます!」と両手を合わせて申し訳なさそうに言った。彼女が本を読んでいるのは知っていたのに、こんなベストセラーを勧めるとはなんたる失態。「ですよね!」と言いながらもバツが悪い私は、少々お待ちをと彼女に言い残して書棚に向かった。ざっと書棚を端から目を流していく。ある目印だけを頼りに本を探す。ようやく見つけた本を手に取り急いでレジに戻った。

お待たせしました。私は棚から持ってきた本を差し出した。星新一の『進化した猿たち』だ。

彼女は「星新一さん!」とメガネの奥の目を大きくして言った。私はまずい、またかと思ったが「それ気になってたんですよ。星新一さんの『ボッコちゃん』はおもしろすぎました」と言いながら彼女はいつものように裏表紙の解説から奥付へと目を移していた。「読んでなくてよかった。これは一コマ漫画についての星新一さんのエッセイなんですけど、ユニークな一コマ漫画についての星さんの考えを読んでいるとなんて贅沢な本なんだと思いますよ」

彼女は「ほうほう」といつもの相槌を打って買って帰っていった。

雨は連日降り続けた。

日を経ずして彼女はいつもの傘を肘にかけてお店にやってきた。最近は店内の本棚に目もくれずにレジへやってくる。

「星新一さんのエッセイすごくおもしろかったです。一コマ漫画自体がシニカルなのに、そこに星さんのお話が重なるともっとブラックになって俄然おもしろくなりますね」

「星新一さんはショートショートのすこし不思議なSFのイメージなんですけど、エッセイもおもしろいですよね」

「そうですね。月並みですけど読書って楽しいなと思いながら読んでました」

「ということで、そろそろこのオススメ本もあと三回くらいにしますか」

「もしかしてネタ切れですか?」彼女はシニカルな笑みを僕に向けてきた。

「いえいえ、こうしてオススメするのは僕もおもしろいですけど、本屋としては棚から何を選んでくるのかも気になります。というか興味があります」

「わかりました。ではあと三冊ですね」

「ありがとうございます。では、次はこちらで」私は『二十億光年の孤独』を差し出した。

「谷川俊太郎さん!さすがいい本推してきますね」

彼女は裏表紙と奥付をめくる。

「正直タイトル推しです。このタイトルとても素敵なんですよ」そう私が言うと、いつものように「ほうほう」と言って「もちろんいただいていきます」と買っていった。

翌日に彼女はやってきた。

「谷川さんのデビューの詩集だったんですね。なんか圧倒されました。時と場所がいったりきたりして世界がめまぐるしく変わって、『二十億光年の孤独』ってほんとこれだ!と思います。もう最高でした」

「そうでしょう。じつは私読んでないんですけど」

「え!読んでないんですか!」

「タイトル推しって言ったじゃないですか。もうそれでいいんですよ。それだけで私はこの本好きです」

「なんか騙された感じです」

「けど読んで最高だったじゃないですか。それでいいんです」

「まあ、いいですけど」メガネの位置を指で直しながら彼女は言った。

私は目を背けながら「ではあと二冊ですね。次はとっておきです」と言って「星野道夫さんの『旅をする木』です」と本を差し出した。

「これ読んだんですか?」

「読んでますよ!」

すこし眼光が鋭くなった彼女は本を手に取りいつものように裏表紙と奥付を確認した。

「別の本で読んだんですけど星野道夫さんは電車の中でふとアラスカの風景が頭に浮かんで、それで自分はアラスカに行くんだと決意したらしいんですよ。わたしも電車の中で街並みを眺めているとたまに遠くへ行きたいなって時があるんですけど、この本は読んでいてどこかへ行きたくなる気持ちが本気で湧いてくる本ですよ」

「ほうほう」と彼女

「いつも“僕はどこどこにいます”とか、“いまどこどこを歩いています”とか、そんな感じで章が始まるんですけど、それがもう星野さんがそこからこの文章を書いているんだなと思えて最高なんですよ」

私は読んでいることを証明するために必死でお勧めの言葉をつないでいった。

「なるほど、読んでそうですね」そう言って彼女は笑った。

「読んでますよ」私は苦笑いした。

それから二週間ほど経って彼女はやってきた。

「こんど旅に行ってこようと思います」彼女はいきなりそう言い出した。理由はわかる。

「新しいことに触れたいなぁと強く思いました。この本はやばいです」彼女の目は真剣だ。

『旅をする木』とはそういう本なのだ。新しいことを始めたいと思っている人の背中を少しだけ押してくれる本。強くもなく弱くもなく、ただ踏み出す一歩を軽やかにしてくれる。

「では最後の」と私が言うと、「あ、最後の一冊は私が自分で決めさせてください」と彼女は言った。

その目は“お見通し”と語っていた。

彼女は棚の前に立ち、ある目印を目当てに棚を眺め続けた。

お目当ての本を見つけたようで、その本を棚から抜き出しレジへと持ってきた。

「これでいいんですよね?」

彼女はそう言って持ってきた文庫をわざわざ背表紙を私の方へ向けて差し出した。

サマセット・モームの『ジゴロとジゴレット』だった。

「それでいいと思います」私は力強くうなずいた。

笑顔で返事をした彼女は裏表紙の解説に目を通し奥付をめくる。

いつもの合図で私はモームについての薀蓄を話し始め、彼女が傘を持っていないことに気付いた。

.jpg)

<文庫専門書店「雀屋文庫」今回のはなしの8冊>

『雨のことば辞典』倉嶋厚、原田稔/講談社学術文庫(ISBN:9784062922395)

『陰翳礼讃』谷崎潤一郎/中公文庫(ISBN:9784122024137)

『空白の五マイル』角幡唯介/集英社文庫(ISBN:9784087468823)

『十七歳だった!』原田宗典/集英社文庫(ISBN:9784087484908)

『進化した猿たち』星新一/新潮文庫(ISBN:9784101098548)

『二十億光年の孤独』谷川俊太郎/集英社文庫(ISBN:9784087462685)

『旅をする木』星野道夫/文春文庫(ISBN:9784167515027)

『ジゴロとジゴレット』サマセット・モーム/新潮文庫(ISBN:9784102130285)

※このお話はフィクションです。登場人物、物語などは実際の出来事ではありません。