江戸弁も、英語も話すよ、龍之介!!

|

「本おや」店主・坂上友紀さんによる、めくるめく文士の世界。文ちゃん宛ての恋文をしばし離れて、「かっこいい系文士」芥川龍之介編の続きはその「際立っている!」性質の第一、江戸っ子気質についてでござんす〜。 |

「際立っている!」と感じた文士・芥川の性質のうち、まずは「江戸っ子気質」について語りたい! 芥川が小学生のときに友達と発行していた『日の出界』という回覧雑誌は読んだことがないためわからないのですが(芥川が編集し、表紙やカット絵も書いていました。そういえば大正10(1921)年に刊行された菊池寛の『我鬼』の装幀も芥川が手掛けています。田端文士村記念館で『我鬼』の実物を見たことがありますが、黒と銀でめちゃかっこよかったですーっ☆)、一高時代に執筆し、佐々木信綱主宰の機関誌『心の花』に掲載された小品「大川の水」や、一般的に芥川の最初の小説と言われる「老年」(第三次『新思潮』に柳川隆之助のペンネームで発表)を読めば、それらはまさに「江戸っ子」ならではの感覚で書かれているような印象です!

さておき、繰り返しとなりますが、私の最初の芥川作品のイメージは、「羅生門」や「蜘蛛の糸」、また、「芋粥」(商業誌デビューとなった作品。『新小説(第21年9号)』収録)や「鼻」(芥川の出世作。発表当時、漱石に絶賛された)のような、「何となく古典的」なものだったので、わりと大人になってから「老年」を読んだときに、その、「古典」に全然関係ない江戸(時代)風味な題材やら、侘び寂び感にも通じるようでいて、むしろもう少し妖しげで寂しい感じの空気感やらにびっくりしたのでありました。

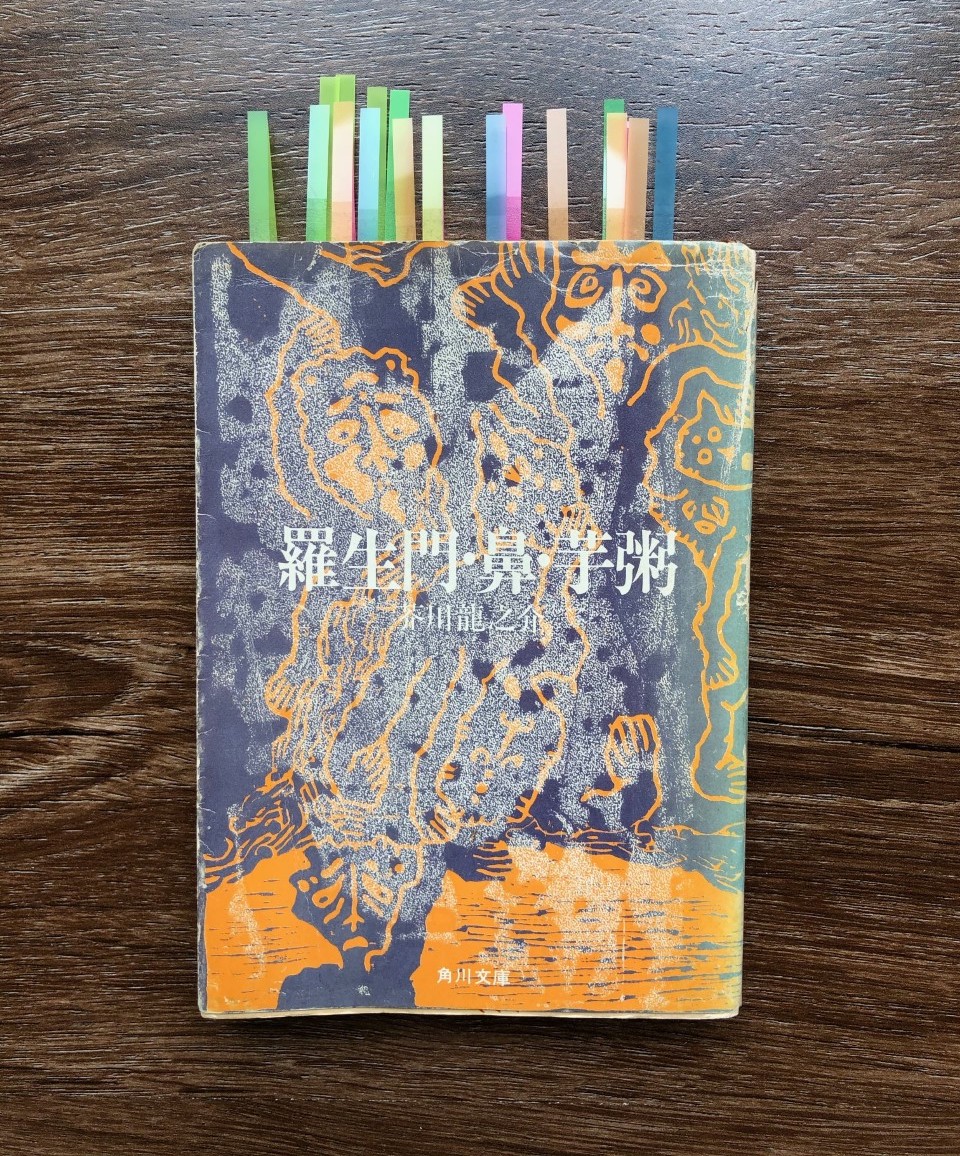

角川文庫『羅生門・鼻・芋粥』を読んでいると、ピカピカと光り輝く20代の芥川の文才に思い馳せずにはいられません! やっぱりすごいよねー、とじつに凡庸な感想を述べてみたりして……。ところでこの本の解説は、吉田精一と三好行雄でございます☆

角川文庫『羅生門・鼻・芋粥』を読んでいると、ピカピカと光り輝く20代の芥川の文才に思い馳せずにはいられません! やっぱりすごいよねー、とじつに凡庸な感想を述べてみたりして……。ところでこの本の解説は、吉田精一と三好行雄でございます☆

考えてみれば芥川って、現・東京都中央区、築地あたりの生まれで本所育ち。新婚当初こそしばらく鎌倉に住んだものの、また東京に戻ってその後は亡くなるまでずっと田端で暮らしたので、江戸っ子っぽくって当たり前といえば当たり前なのですが、ファーストコンタクトが「古典的」だったゆえに、芥川の江戸風味はちょっと目から鱗だったのでした。そういえば、手紙の中でもちょいちょい「ようござんす」とか書いているのも(たとえば大正5年に中村武羅雄に宛てて書いた手紙の冒頭「新年号なら御ひきうけしてもようござんす」だったり、大正7年に小島政二郎に宛てて書いた「あした一日休みがあるから御伽噺をやつて見ます どうせ好い加減ですよ それでようござんすか」など)、江戸っ子っぽいです。

閑話休題、「老年」のあらすじは以下。ちなみに数ページの短い作品です。

橋場(筆者注:現・台東区の北東部に位置し、その北辺は、芥川にとっては重要な存在である「隅田川」に接する。隅田川の渡しとしては最も古い「橋場の渡し」があった)の玉川軒という茶式料理屋で一中節の順講(筆者注:浄瑠璃「一中節」のおさらいのこと)があり、中洲の大将はじめ二十人弱ほどの人たちが集まっている。この料理屋の隠居のおじいさん(房さん)は、若い頃から「遊び」を覚えてしまい、若大夫と心中騒ぎを起すわ、身上もすっからかんにしてしまうわで、すっかり落ちぶれてしまった人。房さんは、話しかけられても「小さな体をいっそう小さくするばかり」。だけれども「二段三段ときいてゆくうちに」、生めいた遊びを知っていた人にしかできないような昔話を話すこともあったものの、もはやそんな面影もなくすっかり年を取ってしまった姿に、集まった人はみな、これがあの房さんなのかと驚きを禁じえない。

順講の途中、切りのいいところで房さんは座を外し、そのあと中洲の大将は小川の旦那と二人、皆に隠れて一杯引っ掛けようぜ!と、やはり座を外し、小用を足してから示し合わせて母屋を離れていく。と、往時を忍ばせるかのような房さんの、おそらく女の人を相手としたひそひそ声がガラス障子越しに聞こえてくではあーりませんか! 「年をとったって、すみへはおけませんや」と二人がのぞき込んでみれば、女性の姿はなくって房さんがただ一人、まさかの猫を相手にボソボソと艶めいたことを物語っている……!

と、若干怪談めいた房さんの猫を相手の独り語り姿ではあるものの、「橋場」という場所、そして(一中節の順講注の)「茶式料理屋」という舞台に、艶めきながらも物悲しい「房さん」と、題材もありし日の(東京というよりも)江戸を思わせる情緒に溢れています。そして最後の締めの文章はといえば、

中洲の大将と小川の旦那とは黙って、顔を見合わせた。そして、長い廊下をしのび足で、また座敷へ引きかえした。

雪はやむけしきもない。……

でthe endです。通して読むと余韻が半端ない(「雪はやむけしきもない。」の「。」の後に続く「……」の威力!)のに、発表当時、芥川はまだ東京帝国大学英文科に在学中だったという事実です! 江戸の下町で生まれ、粋な遊びも知っていた一人の男のあるかもしれない「老年」が若干23歳の若者によって描かれてしまった凄さやいかん!

ところで「終わり」ではなく「the end」としたのは芥川っぽくしたくての表現方法なのですが、芥川はしばしば、大事なところを英語やフランス語などの外国語で書いています。J-POPでいうところの「サビの部分だけ英語」に近い印象があり、たとえば前回挙げた恋文の中の「kiss」もそうでしたが、小説においても、

自分は、唯、支那の小説家のDidacticismに倣って、こういう道徳的な判断を、この話の最後に、列挙して見たまでである。

(「酒虫」)

これで見ると、Doppelgaengerの出現は、死を予告するように思われます。

(「二つの手紙」)

……など、まあまあの頻度で「急に外国語」を使うのです。作品だけでなく手紙の中でも、たとえば「来来週のweek-endにでも君と会はう」(大正7年、池崎忠孝宛ての手紙)みたいに突然外国語になるのです。同時代に芥川だけがこういう文章を書いていたわけでもないのですが、なんせ最初の印象が「古典っぽい作風の人」だっただけに、芥川の外国語に出会うと、いつもなんだかぎょっとした気持ちになってしまったりー!

話を元に戻しますが、「江戸っ子気質」というキーワードで芥川を振り返れば、たとえば「我鬼窟」に変えて使用した書斎の名(雅号としても用いた)「澄江堂」は「澄(す)んだ江(かわ)」→「すみだがわ(隅田川)」から来ているし、「大川の水」をはじめとした数々の作品にも、東京市京橋区(現中央区)という場所で生まれた芥川だからこその感性が光ります。ところで先ほどから何度か「大川の水」を挙げておりますが、この作品、本当に素晴らしいうえに、芥川の内面に寄り添うためにも相当重要な文章だと受け止めているので、あとで詳しく述べたいです。いろんな要素を持っている芥川の一端を掴める随筆だと思います! (角川文庫『羅生門・鼻・芋粥』の三好行雄さんによる作品解説の中で、「大川の水」に関し「もっと注意されてよい」と書かれていて、我が意を得たり!と鼻息も荒くなりました。ただ、この本が出たのが昭和25(1950)年なので、私が知らないだけで、すでにもう注意を集めた後なのかもしれません)。